Agronomía Tropical 24(1):27-32. 1974

EN VENEZUELA

*Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias.

Maracay, Venezuela.

INTRODUCCION

La caraota (P. Vulgaris L.) está considerada como una especie típica de autofecundación. Sin embargo algunas investigaciones realizadas han demostrado que en ciertas ocasiones ocurre polinización cruzada natural en el campo. Se ha pretendido utilizar este hecho pare fines de mejoramiento aprovechando la hibridación natural entre variedades que contrastan en ciertos caracteres y luego seleccionar en generaciones segregantes, individuos con combinaciones genéticas favorables aportadas por ambos progenitores.

Además la importancia de conocer el porcentaje de polinización cruzada natural radica en el tipo de precauciones que deben tomarse pare evitar la pérdida de uniformidad de una determinada variedad cuando se siembra próxima de otra y también por el retardo que puede producirse en la obtención de líneas homocigotas en poblaciones segregantes con fines de mejoramiento.

De la literatura consultada se desprende que la polinización cruzada natural de la caraota varía mucho de acuerdo con la región, variedades y condiciones climáticas, influyendo esta última, directamente en la población de insectos polinizadores.

MACKIE (1935), encontró 0,01% de hibridación natural, mientras KRISTOFFERSON (citado por MACKIE 1935) determinó 0,8% a 1,42% de polinización cruzada natural. BARRONS (1939), determinó en Alabama (U. S.A.) que el porcentaje de hibridación natural en el campo variaba con las variedades y la distancia de siembra, encontrando un máximo de 8,26% a la distancia de 90 cm. y un mínimo de 2,63% a la distancia máxima de 8 m entre hileras. ELGUETA (1944), encontró en Chile apenas 0,05% de hibridación natural en siembras realizadas de caraota. CRBISPNÍ (1960) trabajando con variedades con guía y crecimiento determinado encontró una variación que iba de 1,21% hasta 4,5% de hibridación natural en condiciones de campo. POMPEU (1963), determinó las cifras de 1,33% de cruzamiento natural en el cultivo realizado con lluvias y 1,26% en la siembra de verano. ALAN y MOCH (1966), encontraron que la polinización cruzada natural varía con la distancia de siembra entre hileras al punto de obtener 0ª05% a 25 cm de separación y 0,20% cuando las hileras estaban separadas a 50 cm. PINCHINAT (1967), encontró un promedio de polinzación cruzada natural de 0,10% en ensayos realizados durante 2 años en 3 localidades de Costa Rica.

MATERIALES Y METODOS

Las variedades utilizadas en este trabajo corresponde a los cultivares 'Pintado RR' de origen brasilero y 'Cubagua' de origen venezolano. La escogencia de estos dos cultivares se debió a dos causes fundamentales: primero poseen el mismo ciclo y por consiguiente su época de floración coincide y segundo el cultivar 'Cubagua' es portador del gen dominante que condiciona el color rojizo del hipocotilo mientras 'Pintado RR' es poseedor del alelo recesivo responsable del color verde del hipocotilo de la plántula.

La escogencia de este tipo de gen marcador obedecen a varias razones, siendo las más importante las siguientes: a) es un carácter dominante con segregación típica monofactorial, b) es muy estable e independiente de los efectos de ambiente, c) aparece en el estado de plántula lo que facilita el trabajo y d) se distingue muy fácilmente.

Seleccionado el material se procedió a realizar las siembras en el campo durante 5 años consecutivos, realizando dos ensayos, uno con riego y otro de secano, por año. Cada ensayo estaba formado por una parcela de 21 hilos separados a 60 cm de los cuales 10 correspondían al cultivar 'Pintado RR', sembrados en hileras alternadas con el cultivar 'Cubagua'. La cosecha se hizo por separado de cada cultivar.

La semilla obtenida en cada siembra del cultivar 'Pintado RR' fue siembra en cajas de madera con una mezcla de sierra y arena para hacerla germinar y observar el color del hipocotilo de las plántulas. En algunos caves se siembra toda la semilla cosechada, en otros caves se sembró una muestra representativa de la semilla cosechada.

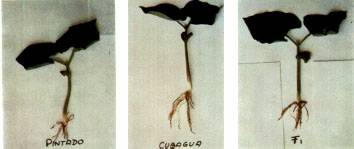

Las plántulas que aparecieron con pigmentación rojiza en el hipocotilo indicaban la presencia de polinización cruzada natural (Fig. 1).

|

|

Fig. 1. Diferencia de color en el hipocotilo de dos variedades de caraota y su F1. |

RESULTADOS

Los datos que aparecen en el cuadro 1 revelan la ocurrencia de polinización cruzada natural en la caraota. Las cifras de 0,22% y 0,49% de polinización cruzada natural encontrada pare el cultivo con riego y de secano respectivamente se consideran bajas si se comparan con las obtenidas por otros autores que han trabajado en este problema.

CUADRO 1. Porcentaje de polinización cruzada natural obtenida en 10 ensayos durante 5 años en la localidad de Gonzalito, Edo. Aragua. |

|||

|

|

|||

|

Cultivo con riego |

Color del hipocotilo |

% polinización cruzada |

|

|

verde |

rojo |

||

|

|

|||

|

1968 |

2.035 |

4 |

0,20 |

|

1969 |

2.157 |

4 |

0,19 |

|

1970 |

524 |

2 |

0,38 |

|

1971 |

305 |

1 |

0,33 |

|

1972 |

362 |

1 |

0,28 |

|

|

|||

|

TOTAL |

5.383 |

12 |

0,22 |

|

|

|||

|

Cultivo de secano |

Color del hipocotilo |

% polinización cruzada |

|

|

verde |

rojo |

||

|

|

|||

|

1968 |

2.050 |

7 |

0,34 |

|

1969 |

434 |

2 |

0,46 |

|

1970 |

880 |

5 |

0,56 |

|

1971 |

416 |

3 |

0,72 |

|

1972 |

699 |

5 |

0,71 |

|

|

|||

|

TOTAL |

4 479 |

22 |

0, 49 |

|

|

|||

Durante el ciclo de las plantas en el campo se tomó la precaución de no aplicar insecticidas pare combatir los insectos parásitos del cultivo. En observaciones realizadas se encontraron algunos abejorros de pequeño tamaño y muchos trips pertenecientes al género Frankiniella los cuales presumiblemente son los responsables por la polinización cruzada.

DISCUSION Y CONCLUSIONES

Los resultados alcanzados en este trabajo concuerdan con los encontrados por otros autores que determinaron un porcentaje bajo de polinización cruzada natural como es el cave de PINCHINAT (1967), MAKIE (1935) Y ALAN MOH (1966). Sin embargo, existe cierta diferencia con aquellos trabajos que citan cifras de 8% hasta 13%, considerados altos, más aún si los comparamos con los resultados nuestros que no llegan a 0,5%.

El resultado concuerda con POMPEU (1963), en relación a la presencia de un porcentaje mayor de polinización cruzada en la época de siembra con lluvias que en las siembras realizadas en la estación seca con riego artificial.

De acuerdo a las cifras encontradas de 0,22 % en la época seca y 0,49% en la época de lluvias, de polinización, llegamos a la conclusión que son muy bajas al compararse con la sobtenidas por BARRONS (1939), que superan el 8% de polinización. Este hecho viene a confirmar una vez más, que el porcentaje de cruzamiento natural en el cultivo de la caraota varía mucho de una región a otra. Confirmando la presencia de 3 factores principales causantes de esta situación: variedad, clima y población de insectos polinizadores.

Por otra parte, el resultado obtenido en este trabajo indica que debe descartarse la utilización del método evolutivo, que tiene por base el cruzamiento natural, por ofrecer pocas posibilidades de éxito en trabajos de mejoramiento en nuestro medio.

Este resultado bajo de polinización cruzada es beneficioso pare los fines de mejoramiento genético ya que porcentajes altos de polinización traerían como consecuencia segregaciones de diferentes caracteres que dificultarían la obtención rápida de líneas homocigotas y también la pérdida a corto plazo de la uniformidad de los cultivares que se siembran pare la producción de semilla.

RESUMEN

Investigaciones realizadas han demostrado que ese porcentaje varía mucho de una región a otra, lo que trace necesario su evaluación en cada área donde existe un programa de mejoramiento.

Con los datos obtenidos durante cinco años consecutivos en la localidad de Gonzalito. Edo. Aragua y utilizando el color del hipocolito de la planta como gen marcador se obtuvo un porcentaje de 0,22 de polimización cruzada natural para la siembra en riego y un porcentaje de 0,49 pare la siembra de secano.

Estas cifras indican que si quisiéramos utilizar la polinización cruzada natural como método evolutivo de mejoramiento, serían muy pocas las posibilidades de tener éxito en Venezuela.

SUMMARY

The seedling hypocotyl color character was used as a gene marker and the percentage of natural cross polinization found was 0.22 in irrigated crops, during the dry season, and 0.49 in non irrigated crops, during the rainy season. These percentages are the average of 5 years of observations in Aragua State, Venezuela.

BIBLIOGRAFÍA

ALAN LEON, J. J. y C. MOH. Determinación del porcentaje de cruzemiento natural en el frijol común. P. vulgaris L. en Alajuela, Costa Rica. Turrialba 16 (2): 156-158. 1966.

BARRONS, K. C. Natural crossing in beans at different degrees of isolation. Proc. Am. Soc. Hart. Sci. 36: 637-640. 1939.

CRISPIN MEDINA, A. Cruzamiento natural en el frijol. Agricultura Técnica en Mexico 11: 38-39. 1960.

ELGUETA, M. y L. BAILLON. Ensayo de fecundación ajena en friJoles. Agricultura Técnica (Chile) 4 (1): 38-40. 1944.

MACE, W. W. y F. L. SMITH. Evidence of field hybridization in beans. Jour. of Am. Soc. of Agron. 27: 903-909. 1935.

PICHINAT A. Cruzamiento natural en el frijol común en Costa Rica. In: Reunión latinoamericana de Fitotecnia. 7a., Maracay, Sep. 17-23. 1967.

POMPEU, A. Polinizaçao cruzada natural no feijoeiro. Bragantia 22: 53-57. 1963.