|

Veterinaria Tropical. 15: 99-108. 1990 ASPECTOS

EPIDEMIOLÓGICOS DE LAS HELMINTOSIS E. Fuentes G.*, R. Acosta**, L. G. de Moreno***, R. López***, N. A. Pérez* y N. M. Rivero* *PRODETEC

-FONAIAP -Estación Experimental Apure, Mantecal. estado Apure. Venezuela. |

||||||

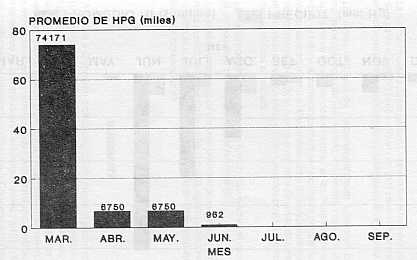

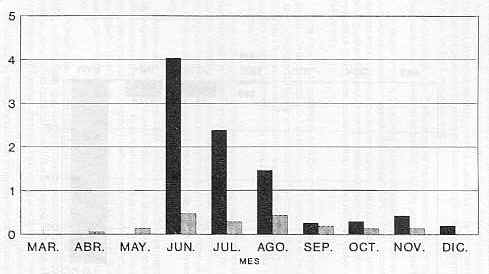

RESUMEN Mediante análisis coprológicos cualitativos y cuantitativos fue estudiada la intensidad, evolución y composición de las cargas parasitarias por helmintos gastrointestinales en un grupo de ocho becerras mestizas Brahmann, mantenidas en una finca del distrito Muñoz del estado Apure. Los resultados obtenidos durante 10 meses de observación, entre marzo y diciembre de 1988, indicaron que cuando las becerras tenían de 1 a 2 meses de edad, presentaban parasitismo por Strongyloides papillosus y Toxocara vitulorum. Las parasitosis por estrongiloideos se hicieron patentes en los animales de 3 a 4 meses y estuvieron conformadas por los géneros Cooperia y Oesophagostomum, alcanzando el pico de parasitismo en junio, mes de mayor pluviosidad. La intensidad de las estrongilosis fue severa durante los meses de junio, julio y agosto, observándose disminución de los valores del número de huevos de parásitos por gramo de heces entre septiembre y diciembre, período durante el cual la intensidad de estas parasitosis fue de moderada a leve. INTRODUCCIÓN Las parasitosis gastrointestinales de los bovinos inciden negativamente, y de manera constante, limitando la producción y productividad de los rebaños, al inducir menor consumo de alimentos (12), retardo en el crecimiento (5), disminución en la producción de carne y leche (1, 2, 6, 8, 13, 18, 19), disminución de la eficiencia reproductiva (12) y mortalidad (6, 7). La estrecha relación entre el ciclo biológico de los nematodos estrongiloideos, agentes causales de estas parasitosis, las condiciones ambientales, así como la ausencia de métodos inmunológicos de control, hacen necesario el desarrollo de estudios epidemiológicos como fuente de conocimientos aplicables al diseño de programas eficientes de control. Estudios epidemiológicos en diversos países señalan que los bovinos jóvenes son afectados por las parasitosis gastrointestinales con mayor frecuencia e intensidad que los animales adultos (3, 4, 10, 16, 20), razón por la cual deben ser considerados prioritariamente al planificar estudios sobre la evolución de las cargas parasitarias en los rebaños y su relación con los parámetros climatológicos, temperatura y precipitación. En Venezuela se han efectuado pocos estudios al respecto. Rodulfo (15) estudió la fluctuación estacional de parásitos gastrointestinales en becerros. desde su nacimiento hasta el destete, en áreas ecológicamente diferentes del estado Monagas. observando la presencia de Strongyloides sp, coccidias y Toxocara vitulorum durante los primeros 5 meses de vida, y de Moniezia sp y estrongiloideos. a partir de esa edad. Román (16) observó la evolución de las parasitosis gastrointestinales en dos lotes de becerros con edades comprendidas entre 1 a 9 meses. en una finca del estado Trujillo. determinando que los animales presentaron parasitismo por S. papillosus hasta los 5 meses de edad y que las estrongilosis incidieron principalmente en bovinos menores de 1 1/2 años, con ocurrencia del pico de parasitismo a mediados de la época lluviosa. Moreno et al. (9). al estudiar la evolución de las helmintosis gastrointestinales en becerras de la Estación Experimental Guárico. detectaron parasitismo por S. papillosus y T. vitulorum entre el primero y sexto mes de edad. Las parasitosis por estrongiloideos se hicieron patentes cuando las becerras tenían de 1 a 2 meses y alcanzaron su pico en julio. mes de mayor pluviosidad. cuando los animales tenían de 3 a 5 meses. También en el estado Guárico. específicamente .en el distrito Miranda. Moreno et al. (10) desarrollaron un estudio para determinar la intensidad y evolución de las cargas parasitarias por estrongiloideos en tres grupos etarios diferentes. Mediante análisis coprológicos cuantitativos y coprocultivos, estos autores verificaron mayores valores de huevos de parásitos por gramo de heces (hpg) en los animales más jóvenes, detectando los picos de parasitismo en la época lluviosa. La literatura nacional no reseña información sobre las características epidemiológicas de las helmintosis gastrointestinales en bovinos del estado Apure, razón por la cual fue programado el presente estudio en una finca particular, donde se aplica el manejo tradicional de la lona. MATERIALES Y MÉTODOS Ubicaci6n del estudio Los muestreos fueron efectuados en una finca del municipio Rincón Hondo, Dtto. Muñoz del estado Apure. La superficie total de la finca son 1.000 ha, de las cuales 300 corresponden a potreros. La oferta forrajera está representada por pastos naturales (Leersia hexandra, Hymenachne amplexicaulis, Panicum laxum) y cultivados (Cynodon plestostachius, Digitaria swazilandensis, Echinochloa polystachya). Bovinos Fueron muestreadas ocho becerras mestizas Brahmann nacidas entre febrero y marzo de 1988, durante un período de 10 meses, comprendido entre marzo y diciembre del mismo año. Es decir, al inicio del estudio las becerras tenían de 1 a 2 meses de nacidas y al finalizar las observaciones, 9 a 10 meses. Las prácticas sanitarias se realizaron durante las vaquerias, razón por la cual las desparasitaciones se realizaron cada seis meses: entre mayo y junio (inicio de la época lluviosa) y entre noviembre y diciembre (final de la época lluviosa). Las pariciones ocurren durante todo el año y el destete es efectuado cuando los becerros tienen, aproximadamente, 8,5 meses de edad. Las becerras incluidas en el estudio fueron mantenidas sin aplicación de antiparasitarios durante el período de muestreos. Técnicas parasitológicas Las muestras fueron procesadas por la técnica cuantitativa McMaster y coprocultivos. Datos meteorológicos Los valores de temperatura y precipitación pluvial para la zona fueron registrados en la Estación Mantecal, del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales Renovables (MARNR). RESULTADOS Y DISCUSIÓN Los resultados del primer muestreo indican que cuando las becerras tenían de 1 a 2 meses de edad presentaron parasitismo por S. papillosus y T. vitulorum, situación similar a la observada por Moreno et al. (9) en becerras de la Estación Experimental Guárico; coincide igualmente con el citado estudio la evolución de la parasitosis por S. papilosus, mostrada en la Figura 1, la cual se presentó en forma descendente desde el primer muestreo, con la diferencia de menor patencia y menor intensidad de la infección en las becerras de este experimento, en las cuales fueron observados huevos del parásito hasta los 3 a 4 meses de edad. La parasitosis por T. vitulorum se hizo presente sólo en marzo y abril detectándose una prevalencia de 28,6 y 12,5%, respectivamente. En relación con los registros meteorológicos, la temperatura no tuvo variaciones notables, manteniéndose entre 25,2°C y 29°C; los meses menos calurosos constituyeron los de mayor pluviosidad. La época lluviosa en Mantecal, durante 1988, estuvo comprendida entre los meses de abril (51,0 mm) y noviembre (132,3 mm), constituyendo junio el mes de mayor pluviosidad (467,9 mm). En la Figura 2 se observa la evolución mensual de las estrongilosis y su relación con la precipitación. Las estrongilosis fueron detectadas por primera vez en junio, cuando las becerras tenían de 3 a 4 meses de edad, lo cual difiere de las observaciones efectuadas por autores en otras regiones del país, quienes reseñan la patencia de estas parasitosis entre los 24 y 30 días de nacidos (9, 15, 16*). La estrecha relación entre los niveles de hpg y los valores de precipitación mensual, estuvo representada por el desarrollo del pico de parasitismo durante los meses más lluviosos. Se determinó que durante junio, julio y agosto las becerras presentaron valores de hpg indicativos de parasitosis severas, las cuales se tornaron moderadas en septiembre y leves en diciembre. También se evidenció que aun cuando la pluviosidad se mantuvo en valores mayores de 50 mm, es decir, óptimos para la sobrevivencia de los estadios larvarios infectivos (14), la intensidad de las estrongilosis continuó su ritmo descendente. Este hecho, reseñado anteriormente por otros autores en los estados Guárico (9) y Trujillo (16), es explicado como el desarrollo de la respuesta inmunológica de los animales ante las especies parásitas presentes. En cuanto a la relación edad de los animales- intensidad de las estrongilosis, este estudio al igual que otros desarrollados en Guárico (9, 10) mostró que los becerros de razas cárnicas y sus cruces presentan parasitosis severas antes de los 5 meses de edad. Esto indica que la tradicional práctica de efectuar la primodesparasitación al destete no tiene fundamento válido en nuestro medio, si consideramos que en la mayoría de los casos, incluyendo la finca objeto de este estudio, el destete es efectuado a partir de los 7 meses de edad (11).

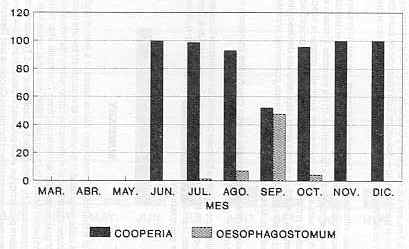

Mediante los coprocultivos (17) se determinó la presencia de los géneros Cooperia, Oesophagostomum y Haemonchus. La Figura 3 muestra que el género Cooperia fue el más prevalente y abundante durante el período junio -diciembre. Esta observación coincide con la información de otros autores sobre la presencia de este parásito en becerros (10, 16). Las larvas infectivas de Oesophagostomum estuvieron presentes en muestras recolectadas en julio, agosto, septiembre y octubre, detectándose un aumento en el número de las mismas en las muestras tomadas en septiembre. Si bien este aumento pudiera ser explicado porque la edad de los animales estaba próxima a la reseñada como de mayor susceptibilidad a la esofagostomosis (16, 20), el subsiguiente valor de larvas de Oesophagostomum en octubre y su ausencia en los muestreos posteriores impiden emitir opiniones válidas al respecto. Las larvas de Haemonchus sólo fueron observadas en escaso en el coprocultivo correspondiente a noviembre. Los análisis coprológicos también permitieron evidenciar la presencia de escasos huevos de Moniezia benedeni en julio, agosto y octubre. Igualmente fue detectada la presencia de escasos oocistos de Eimeria sp durante todo el período de observaciones. SUMMARY A total of 8 Brahmann crossbreed calves raised in a farm of Muñoz District, Apure State, were used in an attempt to evaluate by means of cualitative and cuantitative coprological analysis, the composition, intensity and monthly evolution of gastrointestinal helminth infections. The results, after 10 months of observation period (March to December 1988) show that calves from 1 to 2 of age were parasitized by Strongyloides papillosus and Toxocara vitulorum. The parasitism by strongylus were evidents in calves from 3 to 4 months old, being conformed by nematodes of the genus Cooperia and Oesophagostomum. The highest degree of parasitism was reached in June, being also this month the time of highest rain. The intensity was severe during the months of June, July and August, and moderated to slight between September and December.

BIBLIOGRAFÍA 1. BARGER, L. A. Milk production of cows infected experimentally with trichostrongylid parasites. Vet. Parasit. 9(1): 69-73. 1981. 2. BLISS, D. H. and A. C. TODD. Milk losses in dairy cows after exposure to infective trichostrongylid larvae. Vet. Med. SAC. 72(10): 1612-1617. 1977. 3. BREMNER, K. C. The pathophysiology of parasite gastroenteritis of cattle. Biology and control of endoparasites. Ed. Australia. Academic Press. 1982.416 p. 4. CARNEIRO, R., F. CALI, E. PEREIRA y W. LIMA. Comportamento das infeccoes helminticas em bovinos com diferentes faixas etarias em regiao de cerrado do Estado de Goaias -Brasil. Arq. Bras. Med. Vet. e loot. 39(3) : 415-422. 1987. 5. CORNWELL, R. L., R. M. JONES and J. M. POTT. Bovine parasitic gastroenteritis: Growth responses following routine anthelmintic treatment of sub-clinical infections in grazing animals. Vet. Rec. 89. (13): 352-359. 1971. 6. HERLICH, H. The effects of the intestinal worms Cooperia pectinata and Cooperia oncophora, on experimentally infected calves. Am. J. Vet. Res. 26(114): 1032-1036. 1965. 7. HOTSON, I. K. Ostertagiasis in cattle. Aust. Vet. J. 43(9): 383-387. 1967. 8. JONES, R. M. A field study of the morantel sustained release bolus in the seasonal control of parasitic gastroenteritis in grazing calves. Vet. Parasit. 8(3): 237-251. 1981. 9. MORENO, L. G., S. T: FLORES, A. PATIÑO y E. GARRIDO. Evolución natural de las helmintosis gastrointestinales en becerras de la Estación Experimental de Calabozo, Estado Guárico. Rev. Vet. Ven. 48(3-7): 277. 1984. 10. MORENO, L. G., R. ACOSTA, E. GARRIDO y M. LUGO. Intensidad y evolución de cargas parasitarias por estrongiloideos en bovinos de grupos etarios diferentes. Rev. Fac. Ciens. Vets. UCV. (Maracay, Ven.) 35(1-4): 101-109. 1988. 11. MORENO, L. G. En bovinos de carne ¿desparasitación al destete? Carabobo Pecuario. 1986. 12. ORDOÑEZ, J. Efecto de helmintos parásitos sobre la eficiencia reproductiva de bovinos. Rev. Asogal. 28: 18-20. 1989. 13. RANDAL, A. W. and H. C. GIBBS. Effects of clinical and subclinical gastrointestinal helminthiasis on digestion and energy metabolism in cal ves. Am. J. Vet. Res. 42(10): 1730-1734. 1981. 14. REINECKE, A. K. A field study of some nematode parasites of bovines in a semi-arid area, with special reference to their biology and possible methods of prophylaxis. Onderist. J. Vet. Res. 28: 365-464. 1960. 15. RODULFO, P. Fluctuación estacional de los parásitos gastrointestinales del ganado bovino, desde su nacimiento hasta el destete en las zonas de bosque y llano. Univ. de Oriente. Núcleo Monagas. 1975. 60 p. 16. ROMAN, E. M. Parasitismo gastrointestinal en bovinos de la hacienda "El Dividive", Distrito Carache, Estado Trujillo. Maracay, Ven. Fac. C. Vet. UCV. 1984. 82 p. 17. SANTIAGO, M. A. M. Idenficacao das larvas nemotódeos parasitas dos rumiantes. Public. Johnson and Johnson, Divisao Veterinaria. 1972. 18 p. 18. STEWART, T. B., H. CIORDIA and P. R. UTLEY. Anthelmintic treatment of subclinical parasitism of feedlot cattle in Georgia. Am. J. Vet. Res. 36(6): 785-787. 1975. 19. TÖANOUIST, M. and S. TOLLING. Control of gastrointestinal parasitism in calves in sweden over s ix years using the morantel sustained release bolus. Vet. Parasit. 25(1): 47-60. 1987. 20. UENO, H. y J. M. ALVAREZ. Manual de laboratorio para el diagnóstico de helmintos en rumiantes. Univ. Autónoma de Santo Domingo. 1.970. 112 p. |

||||||