|

Veterinaria Tropical 02: 69 - 78. 1977 ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DE NEMATODOS GASTRO-INTESTINALES DE CAPRINOS EN VENEZUELA JAIME ISAKOVICH M.*, JESÚS TORREALBA* y JOSÉ M. MATERAN* * Estación

Experimental El Cují, |

||||||||

|

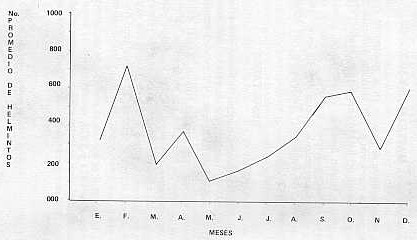

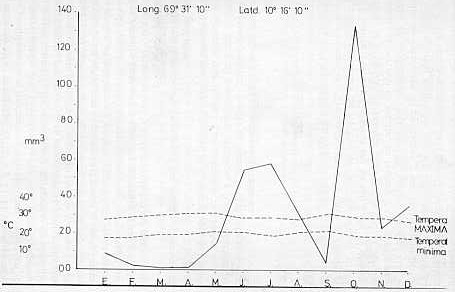

INTRODUCCIÓN Durante muchos años, la cabra ha jugado un papel importante al proveer alimentación a miles de familias campesinas que habitan en las zonas áridas y semi-áridas del país, especialmente en los Estados Falcón, Lara, Zulia y Nueva Esparta. Muy pocos estudios han sido realizados en Venezuela para determinar la importancia de infecciones por helmintos o de su distribución, sin embargo se ha determinado en otros países, que los parásitos constituyen uno de los factores principales de la baja productividad de los rebaños, provocando muerte de animales, pérdida de peso, disminución de la producción de carne y leche debido principalmente a las lesiones gastro-entéricas causadas por las infecciones mixtas de los trichostrongilinos. Las experiencias sobre epidemiología parasitaria que se conocen son las de otros países, especialmente los de clima templado. TAYLOR (10), en Weybridge Inglaterra, efectuó un estudio de fluctuaciones gastro-intestinales en doce (12) ovejas, tomando muestras de heces mensualmente, por dos años consecutivos y observó que el número de huevos se mantuvo bajo (menos de 100 huevos/gramo de heces) desde noviembre hasta febrero y subió formando un pico de 700 h/g en junio. TAYLOR (10) fue el primero en observar este fenómeno denominado por los investigadores ingleses "spring rise" (incremento primaveral). Posteriormente CROFTON (1) realizó los mismos estudios con más precisión y además mostró que el "spring rise" estaba asociado con las pariciones o lactaciones, fenómeno que posteriormente fue conocido como " peri-o-post parturient rise" (elevación post-parto). En estudios recientes en ovinos se ha demostrado que una depresión de la respuesta inmunológica durante ese período, está asociada con el fenómeno. En países templados, donde en su mayoría se han realizado las investigaciones sobre "spring - rise", la Ostertagia y el Trichostrongylus, fueron los géneros que contribuyeron principalmente a dicha alza. En Venezuela, el fenómeno de la elevación post-parto no había sido reportado. Por otra parte el género Ostertagia, señalado como principal agente responsable de ese fenómeno en los países templados no es frecuente en Venezuela, en donde han demostrado ISAKOVICH y col. (6) que el Haemonchus y el Trichostrongylus constituyen la causa principal de parasitosis clínicas y gastro-intestinales en ovinos y caprinos. La epidemiología del Haemonchus y del Trichostrongylus ha sido poco estudiada en las regiones tropicales y sub-tropicales. La mayoria de la información está dad por las observaciones realizadas por GORDON (1 - 2 - 3 - 4 - 5) y SWAN (9) en Australia, quienes mostraron, al seguir las fluctuaciones estaciónales de los huevos de Haemonchus sp en las heces de ovinos, que cuando las precipitaciones excedieron de 50 mm por mes y la medida de temperatura máxima estuvo por encima de los 18°C, el número de huevos aumentó en forma muy marcada, posiblemente debido al incrementó en el número de larvas infectantes presentes en los forrajes. También encontraron que el incremento siguió con una caída en el número de huevos por gramo de heces del rebaño, fenómeno denominado por ellos como "self cure" (autocuración). Término introducido y ampliamente estudiado por STOLL (8). En estudios recientes sobre "periparturient rise" P.J.A. VAN VEEN y col. (11) en Ovinos en Nigeria, observaron un número muy elevado de huevos por gramo de heces (2650 h/g) dos semanas después de las pariciones y sugirieron que el incremento fue debido principalmente al helminto Haemonchus sp, el cual, había estado inhibido durante la estación lluviosa. Todas las experiencias descritas anteriormente, tanto en países templados como de clima tropical, corresponde a la especie ovina. Para la especie caprina no se han realizado tales estudios; sin embargo, por la similitud que presentan, se ha decidido emprender estudios epidemiológicos semejantes, pero usando caprinos. El experimento que se describe, fue diseñado para estudiar la epidemiología y la significancia de estas parasitosis gastro-intestinales, con el propósito de controlarlas en caprinos de Venezuela. MATERIALES Y MÉTODOS Las observaciones se basaron en la recolección semanal en mataderos, de tractos digestivos de 351 animales provenientes de los Distritos Torres y Urdaneta del Estado Lara durante el año 1975. Los tractos fueron llevados al laboratorio, donde se separaron en abomaso, intestinos delgado y grueso y el contaje de los parásitos adultos se hizo siguiendo la técnica descrita en el "Manual of Veterinary Parasitologycal Laboratory Techniques" del Ministerio de Agricultura de Inglaterra (7). RESULTADOS El promedio de gusanos adultos de Haemonchus contortus y Trichostrongylus vitrinus, recolectados durante el período enero -diciembre de 1975 se muestra en las figuras 1 y 2 respectivamente. Se observó una característica común, la cual, consistió en oscilaciones del número de helmintos por animales en los diferentes meses del año, presentándose dos picos de alta incidencia parasitaria, uno en el comienzo del año, básicamente en el mes de febrero y el otro que se inició en el mes de mayo y llegó a su máxima expresión durante los meses de septiembre y octubre. El primer pico fue en forma abrupta o sea que la población parasitaria subió y bajó bruscamente. En la figura 3 se aprecia el período de nacimientos de cabritos durante los años 1974 y 1975, notándose que la mayor época de pariciones fue inicialmente en enero y febrero y luego, en agosto - septiembre - octubre. Por otra parte, se dan los datos de precipitación y temperatura (fig. 4). DISCUSIÓN A diferencia de otros países, especialmente de clima templado, donde TAYLOR (10) y CROFTON (1) demostraron la existencia de un pico de elevación parasitaria durante el mes de junio, en este ensayo se observaron dos picos, uno en febrero y el otro en septiembre-octubre (Fig. 1 y 2). El primer pico, el de febrero, sucede en un período, de condiciones climáticas poco favorables para el desarrollo de los estados preparasitarios en los pastos, por ser la irradiación solar mayor en este período y porque las precipitaciones son prácticamente nulas. La fuente, por lo tanto, más probables de este pico de incremento en la población parasitaria es la de los nemátodos que se han desarrollado en la estación lluviosa anterior y han permanecido inhibidos hasta el período de pariciones. Existen dos factores posiblemente envueltos en el incremento del número de nemátodos. Primeramente, la existencia de un período de pariciones y lactaciones lo cual conlleva a una depresión en la respuesta inmunológica de las madres. Este fenómeno ha sido ampliamente estudiado por CROFTON (1). En segundo lugar, al observar la Fig. 4, se nota que durante este período las precipitaciones fueron prácticamente nulas, siendo esto la causa de la deficiente producción de forrajes. La falta de pastos más la poca preocupación de los criadores en suplementar alimentos a los rebaños, predispone al animal, disminuyendo indirectamente la respuesta inmunológica. Estas y otras posibles causas no determinadas hacen que las larvas, las cuales, habían quedado inhibidas en la mucosa gastro-intestinal durante la estación lluviosa previa, complete el ciclo al encontrar al animal en período de "Stress" También se observó en el primer pico (Fig. 1 y 2), un descenso rápido, debiéndose posiblemente al fenómeno conocido como "self-cure" o autocuración, mencionado por STOLL (8). Por otra parte, las larvas producidas no logran conseguir las condiciones apropiadas en el medio ambiente, disminuyendo, por lo tanto, su supervivencia y no produciéndose reinfectaciones en este período. El segundo pico de incremento de helmintos (Fig. 1 y 2) muestra que tal aumento fue debido probablemente al desarrollo de las larvas que adquirieron durante la época lluviosa anterior, las cuales, se inhibieron y pudieron sobrevivir por un período largo. Se puede sugerir que el incremento parasitario observado está influenciado por factores tales como aspectos ambientales de tipo estacional (precipitación - temperatura) y el factor clásico del período de pariciones observado en la Fig. 3. La disminución en la incidencia parasitaria fue debido al fenómeno conocido como "self cure". Estos y otros factores que intervienen en la epidemiología de los parásitos gastro-intestinales que afectan a los pequeños rumiantes, son de vital importancia y merecen posteriores estudios, a fin de dilucidar las interacciones huésped - parásito - medio ambiente, lo cual debe conllevar a instrumentar medidas de control contra esas parasitosis.

RESUMEN La epidemiología de los parásitos gastro-intestinales, principalmente la del Haemonchus contortus y Trichostrongylus vitrinus, se estudió en base a recolecciones semanales de vísceras de caprinos adultos, procedentes de los Distritos Torres y Urdaneta del Estado Lara. Se observó un incremento de la población parasitaria durante dos épocas del año, el primero durante el período de sequía, en febrero y el segundo en el período lluvioso en septiembre - octubre. En ambos casos el alza se observó durante las estaciones de pariciones y este incremento probablemente se debió a larvas adquiridas por los animales en la estación lluviosa anterior, las cuales, quedaron inhibidas al final de la estación. El incremento parasitario observado en la estación seca puede explicarse, además del fenómeno de: "Post-parturient rise", a la disminución indirecta de la respuesta inmunológica debido a la alimentación deficiente de los animales. El descenso de la población parasitaria se cree que fue debido al fenómeno de "self cure". SUMMARY The epidemiology of gastro-intestinal parasites, mainly that of Haemonchus contortus and Trichostrongylus vitrinus was studies. Observations of the worm burdens (weekly) from samples of the Torres and Urdaneta Districts of the State of Lara were made. It was observed increase of the Parasitic Population in two times during the year. The first, in February during the dry season and the second in the wet season from September to October. In both cases was observed the increase during parturition Period and probably was due to larvae which had been acquired during the previous wet season and survived in the goats as inhibited larvae. The increase of worm burdens during the dry season is due, probably to the phenomenum post-parturient rise, and to the indirect depression of the inmune response due to a deficient feeding. The decline in the worm burdens probably was due to self cure. BIBLIOGRAFÍA 1. CROFTON, H. D. Nematode parasite populations in sheep on lowland farms, III, the seasonal incidence of species. Parasitology, 47: 304.318 (1975). 2. GORDON, H. McL. The epidemiology of parasitic diseases with special reference to studies with nematode parasites of sheep. Aust. Vet. J. 24: 17.45 (1948). 3. GORDON, H. McL. Epidemiology and the efficient parasite. Rep. Aust. N. Z. Assoc. Adv. Sci; 27: 131-141 (1949). 4. GORDON, H. McL. Some aspects of parasitic gastro-enteritis of sheep. Aust. .Vet. J; 26: 14-28, 46-52, 65-72, 93-98 (1950). 5. GORDON, H. McL. The epidemiology of helminthosis in sheep in winter rainfall regions of Australia. Aust. Vet. J; 34: 5-19 (i958). 6. ISAKOVICH. J; TORREALBA, J y MATERAN, J. Incidencia de parásitos gastro-intestinales en caprinos en Venezuela. IV Seminario Nacional de Ovinos y Caprinos. Coro -Venezuela (1976). 7. Ministry of Agriculture, Fisheries and Food. Manual of Veterinary parasitological laboratory techniques. Tech. Bull. N°18 H.M.S.O; London (1971). 8. STOLL, N. R. Studies with the strongyloid nematode Haemonchus contortus. 1. Acquired resistance of hosts Under natural reinfection conditions out of doors. Am. J. Hyg; 10: 384.418 (1929). 9. SWAN, R. A. The epizootiology of haemonchosis in sheep. Aust. Vet. J; 46: 485-492 (1970 ). 10. TAYLOR. E.L. Seasonal fluctuation in the number of eggs of trichostrongylid worms in the faeces of ewes. J. Parasit; 21: 175-179 (1935). 11. VAN GELDORP. P. J. A. and SCHILLHORW. VAN VEEN. Periparturient rise in faecal helminth egg counts of Udah sheep in the Zaria Area of Nigeria. Vet. Paras; 1:265-269 (1976) |

||||||||

|

|