|

Veterinaria Tropical 24(1): 5-15. 1999 INCIDENCIA SEROLOGICA DE Trypanosoma vivax EN BECERROS A PASTOREO EN SABANAS DEL ESTADO GUARICO Emir Espinoza*, Nersa González**, Pedro Aso*** y Trina Perrone***

*Investigador. FONAIAP. Centro de Investigaciones del Estado Guárico. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

RESUMEN Se

estudió la tasa de incidencia serológica de1 Trypanosoma vivax en

un sistema de producción bovina del estado Guárico. El estudio

prospectivo de la parasitemia se realizó en 25 becerros, los resultados

indicaron que la densidad de incidencia fue 0,99 animales / año. Las

mayores frecuencias de seroconversión se presentaron durante el

período seco, 20% para el mes de noviembre y 12% para el mes de

febrero. Los valores del hematocrito y de hemoglobina oscilaron dentro

de los límites considerados como referenciales. INTRODUCCIÓN La

tripanosomiasis bovina en América tropical, es endémica, siendo su

agente etiológico el Trypanosoma vivax. Las investigaciones en

Venezuela sobre el comportamiento epidemiológico del parásito son

escasas, y como resultado, la comprensión de la epidemiología de la

enfermedad es limitada; desconociéndose además como la hemoparasitosis

afecta la productividad ganadera en las diferentes zonas ecológicas del

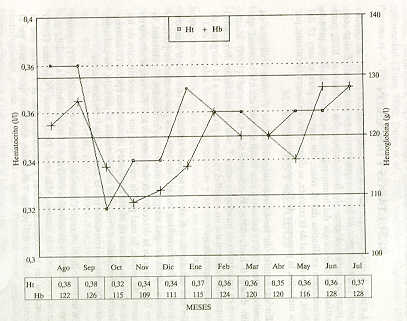

país. En Venezuela en los últimos años, se viene investigando sobre la estandarización de métodos serológicos más sensibles y específicos para el diagnóstico del T. vivax, así como estudios sobre aspectos biológicos, clínicos, patológicos, reproductivos y epidemiológicos del parásito y la enfermedad (Toro, 1990; Duno et al., 1992, González y Espinoza, 1992; Perrone et al., 1992; Tamasaukas, 1992; Rossi et al., 1997). Este trabajo tiene como objetivo reseñar las observaciones preliminares sobre la densidad de incidencia (Márquez, 1987; Smith, 1991) del T. vivax obtenidas a través de un estudio prospectivo concurrente (cohorte) en una ganadería bovina del estado Guárico. MATERIALES Y MÉTODOS Se realizó un estudio longitudinal durante un año en 25 becerros cebuinos (cruce indefinido Gyr, Nellore, Brahman), con edades comprendidas entre 2 y 3 meses, pertenecientes a la Estación Experimental La Iguana de la Universidad Simón Rodríguez. Los animales fueron seleccionados y agrupados de la manera más homogénea (Smith, 1991); manteniéndolos en un régimen de manejo con condiciones similares durante todo el período de la encuesta. Basándose en el anterior diseño, se tomaron muestras de sangre de los becerros en tubos con anticoagulantes (EDTA, ácido etilendiamino tetraacético ), y en tubos sin anticoagulantes para la obtención de suero. La sangre total se empleó para detectar la presencia de T. vivax o cualquier otra especie de tripanosoma; utilizando para ello, los métodos parasitológicos directos, frotis teñidos con Giemsa al 10% y la técnica de Woo (Woo, 1969; Espinoza et al., 1992; Sandoval et al., 1995). Con la misma muestra sanguínea, se determinaron los niveles de hematocrito (Ht) y hemoglobina (Hb) empleándose métodos convencionales señalados por Sandoval et al. (1995). Los sueros obtenidos a nivel de campo fueron procesados por centrifugación, previa retracción del coágulo. Posteriormente, los mismos fueron refrigerados y transportados al laboratorio, siendo conservados a (-20 °C) hasta su procesamiento por inmunofluorescencia indirecta (IFI), tal como lo señalan Espinoza y Tortolero (1990). La frecuencia del muestreo se realizó mensualmente, abarcando tanto la época seca como de lluvia. El análisis estadístico utilizado en este estudio, se basó en el indicador epidemiológico, densidad de incidencia, según (Smith, 1991). Los datos del Ht y la Hb se agruparon en medias mensuales, efectuándose además un análisis de correlación de Pearson (P < 0,01). RESULTADOS Y DISCUSIÓN La tasa de incidencia parasitaria mensual durante el período de estudio fue cero, ya que ninguno de los becerros mostró parasitemia de T. vivax, con las técnicas parasitológicas de frotis teñido con Giemsa al 10%, para identificar la morfología del hemoparásito y la técnica de Woo, para la determinación cualitativa del T. vivax. Sin embargo, para el mes 12 del análisis, en un animal de la cohorte, se diagnosticó en sangre circulante, por estos métodos, la presencia de Trypanosoma Theileri. En un estudio de monitoreo longitudinal de T. vivax realizado en Colombia, Otte (1991) encontró una incidencia parasitaria mensual, que osciló desde 0 hasta 30%. Posteriormente, Otte et al. (1994) identificaron en un estudio de incidencia sobre T. vivax, que el factor de riesgo al hemoparásito aumentaba en aquellas regiones próximas a las márgenes de ríos o áreas pantanosas. En este estudio de cohorte, no se pudo relacionar una mayor o menor incidencia de la enfermedad, cuando los animales pastorearon en potreros cercanos a cursos de agua o lagunas naturales o artificiales. No obstante, la mayor frecuencia en la detección de anticuerpos anti T. vivax, se obtuvo en los meses de sequía, lo cual podría explicarse por la concentración de los rebaños dada la escasez de oferta forrajera y agua en ésta época. Lo anterior explicaría la presencia de mayores reaccionantes al parásito, sin embargo, no permitió obtener respuesta por la ausencia de infección activa. En un brote de T. vivax en Colombia, Mateus y González (1991) encontraron que el número de animales enfermos se incrementaba a medida que el período seco era más intenso. Más tarde Desquesnes y Gardiner (1993) relacionaron las infecciones activas y seroconversión al T. vivax con la presencia abundante del vector Tabanidae, situación que ocurre en el período seco. Con respecto a los dos parámetros hemáticos estudiados (Ht, Hb ), se observa en la Figura 1 que los valores promedios mensuales oscilaron dentro de los limites inferior y superior citados por la literatura como referenciales (Jain, 1986; Chicco y Linares, 1992).

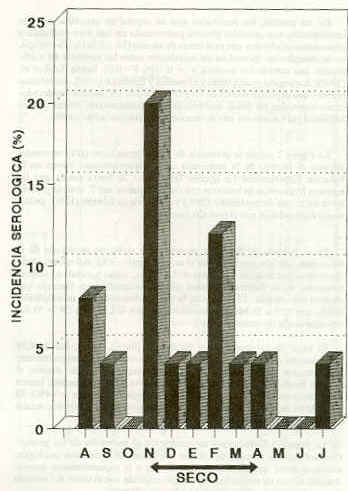

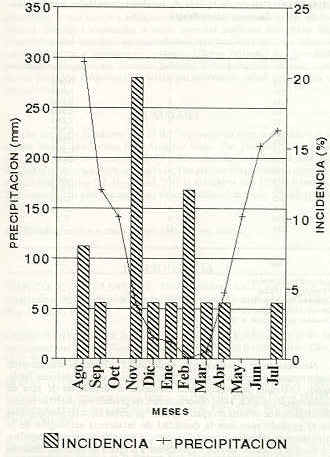

En tal sentido, los resultados que se esperaban encontrar en esta investigación, con animales jóvenes pastoreando en una área endémica a tripanosomiasis bovina, con problemas de anemia (Ht < 0,24 VI; Hb < 80 g / l), no se cumplieron. El análisis de correlación entre las variables Ht y Hb, mostró una correlación positiva, r = 0,7316, P<0,01. Según Trail et al. (1991); Katunguka et al. (1993) y González y Espinoza (1997), los rebaños bovinos que expresan niveles de Ht y Hb dentro de los límites considerados como normales en áreas endémicas a tripanosomiasis, tienen mayor habilidad para mantener una producción y productividad aceptable. La Figura 2 refleja la presencia de los serorreactores (IFI) mensuales durante el estudio de la incidencia de la tripanosomiasis bovina en la Estación Experimental La Iguana. Igualmente, la figura señala que las mayores frecuencias de becerros con títulos positivos anti T. vivax se presentaron en el mes de noviembre (20%) y en el mes de febrero (12%), ambos meses concordaron con el período seco. En el período de lluvia, se presentó una elevación moderada de la incidencia, que correspondió con el mes de agosto (8%). Así mismo, pudo observarse que al inicio y la salida de las lluvias, mayo y octubre, respectivamente, no se detectaron nuevas seroconversiones en los becerros que estaban bajo estudio. El análisis de la seroincidencia de esta investigación, refleja que de los 25 becerros monitoreados por IFI, el 36% (N = 9) fue refractario a la seroconversión a T. vivax. El valor de la densidad de incidencia (Smith, 1991), fue de 0,99 animales/año ó 0,082 animales/mes, lo que significó que aproximadamente dos becerros mensualmente, se seroconvirtieron al T. vivax durante el estudio longitudinal (Cuadro 1). De la cohorte, sólo 16 animales fueron diagnosticados como nuevos casos por serología (frecuencia = 64%). El resto de los becerros, no manifestaron títulos positivos a la tripanosomiasis bovina por la técnica de IFI. La Figura 3 correlaciona mensualmente el promedio de las precipitaciones durante el lapso de estudio con la tasa de incidencia serológica, evidenciándose que el pico de anticuerpos a la tripanosomiasis ocurrió durante el mes de noviembre, época que coincide con el inicio del período seco en la Estación Experimental La Iguana (50 mm).

No obstante, se observa que los títulos anti T. vivax no se distribuyeron uniformemente durante el año, ya que durante el mes de máxima lluvia, agosto (300 mm) se presentó una elevación moderada de la tasa de incidencia serológica. Tales observaciones, no permitieron detectar en esta investigación de cohorte prospectiva, una reprocidad entre las pluviosidades en el período seco con la densidad de incidencia serológica de la tripanosomiasis bovina, a pesar de notarse la ausencia de anin1alespositivos en algunos meses del año correspondiente a la época de invierno, situación que coincidió con lo señalado por Diall et al. (1986). A pesar de que en los estudios de cohorte se carece de controles inherentes, y que factores adicionales tales como; la alimentación, alojamiento, manejo y exposición a otros animales pudieran influenciar los resultados del estudio, es importante integrar ciertos indicadores epidemiológicos y económicos a través del uso rutinario de encuestas seroepidemiológicas en rebaños bovinos. Esto permitirá obtener con mayor precisión y rigurosidad ciertos parámetros de salud, producción y productividad. SUMMARY The serologic incidence rate of the Trypanosoma vivax was studied in a system bovine production from Guárico State. The prospective study of the parasitemiae was realized in 25 calves, the results indicated that the incidence density was 0,99 animal/year. The greater frequencies of seroconversion were during the dry period, 20% in november and 12% in february. The haematocrit and haemoglobin values oscillated in limits considered as referencials. Key Words: Incidence rate; Trypanosoma vivax; calves. BIBLIOGRAFÍA CHICCO, C. y T. LINARES. 1993. Avances en el estudio de la caracterización del sindrome parapléjito bovino. Maracay. MAC / PDVSA. 93 p. (Serie C. No.31). DESOUESNES, M. et P. GARDINER. 1993. Epidemiologie de la trypanosomose bovine (Trypanosoma vivax) en Guyane francaise. Rev. Elev. Med. Vet. Pays Trop. 46(3):463-470. DIALL, O., Z. BOCOUM, Y. SANOGO and Z. YATTARA. 1986. Incidence de la trypanosomase bovine au ranch de Madina Diassa (Mali). Traitement curatif des animaux malades. Rev. Elev. Med. Vet. Pays Trop. 39(3-4):301-305. DUNO, F., F. GARCÍA y M. RIVERA. 1992. Prevalencia de la tripanosomiasis bovina en la Región Nor-Oriental del estado Falcón. Acta Cient. Venezolana. 43 (Supl. 1). p 256. ESPINOZA, E., P. ASO e I. CAMACARO. 1992. Valores hematológicos de bovinos infectados experimentalmente con un aislado venezolano de Trypanosoma vivax. Parte I. Eritrocitos. Rev. Salud Anim. 14:31-39. ESPINOZA, E. y E. TORTOLERO. 1990. Técnicas de inmunofluorescencia indirecta (IFI) en el diagnóstico de la tripanosomiasis bovina, In: Hemoparásitos: Biología y Diagnóstico. Universidad Simón Bolívar. Caracas. pp.155-167. GONZALEZ, N. y E. ESPINOZA. 1997. Relación entre la infección con Trypanosoma vivax y la eficiencia reproductiva en hembras bovinas a pastoreo con suplementación estratégica. Veterinaria Trop. 22(2):91-100. GQNZALEZ, N. and E. ESPINOZA. 1992. Experimental infection with Trypanosoma vivax in Holstein-Cebu cows during the last trimester of gestation and the post partum. In: First International Seminar on non Tsetse Transmited Animal Trypanosomes. OIE. Annecy (France). p.208. JAIN, N. 1986. Veterinary hematologic.Philadelphia. 4 ed. Lea and Febiger. p.177-207. KATUNGUKA, E., J. PARKINS, G. FISHWICK, M. MURRAY and P. HOLMES. 1993. The pathophysiology of Trypanosoma congolense infection in Scottish Blackface sheep. Influency of dietary protein. Vet. Parasitol. 47:189-204. LOSOS, G. 1986. Infectious tropical diseases of domestic animals. Longman. Canadá. pp.182-318. MATEUS, G. y M. GONZALEZ. 1991. Características de un brote de Trypanosoma vivax en Colombia. Rev. Cubana de Ciencias Vet. 22(3):167-172. MARQUEZ, N. 1987. Fundamentos de epidemiología veterinaria. Caracas. América. pp.91-107. OTTE, M., J. ABUABARA and E. WELLS. 1994. Trypanosoma vivax in Colombia. Epidemiology and production losses. Trop. Anim. Hlth. Prod. 26:146-156. OTTE, M. 1991. La importancia de la tripanosomiasis en la industria ganadera de Córdoba. Colombia. ICA. Bogotá. 151 p. PERRONE, T ., M. LESSEUR, I. REVERON, E. ESPINOZA, P. ASO and S. GIARDINA. 1992. Seroepidemiology of bovine trypanosomosis in the area of Santa María de Ipire. In: First International Seminar on non Transmited Animal Trypanosomes. Annecy. France. p.19. ROSSI, M., P. ASO y E. ESPINOZA. 1997. La prueba inmunoenzimática (ELISA) en el serodiagnóstico de la tripanosomiasis bovina en Venezuela. In: XII Congreso Latinoamericano de Parasitología. La Habana. Cuba. p. 26. SANDOVAL, E., E. ESPINOZA y A. VALLE. 1995. Variaciones hematológicas en ovejas infectadas experimentalmente con Trypanosoma vivax. Rev. Cient. FCV-LUZ 5(3):147-159. SMITH, R. 1991. Veterinary clinical epidemialagy. A problem oriented approach. Butterworth. Boston. pp. 57-84. TAMASAUKAS, R. 1992. Epidemiological diagnosis of bovine trypanosomiasis in farms of Guárico State. Part. I. Prevelence. In: First International Seminar on non Transmited Animal Trypanosomes. OIE. Annecy. France. p.194. TORO, M. 1990. Seroepidemiología de las hemoparasitosis en Venezuela. In: Hemoparásitos: Biología y Diagnóstico. Universidad Simón Bolívar . Caracas. pp.33-49. TRAIL, J., G. D'IETEREN, A. FERON, O. KAKIESE, M. MULUNGO and M. PELO. 1991. Effect of tripanosoma infection development on productivity of N'Dama cattle. Acta. Trop. 48:37-45. woo, P. 1969. The haematocrit centrifuge for the detection of trypanosomes in blood. Can. J. Zool. 47:921-923. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||